りんけんバンドのリーダーに聞く――照屋林賢と、沖縄。(前編)

よみもの

Reading Material

歴史文化

初回投稿日:2021.12.04

最終更新日:2024.05.23

目次

ウチナーグチ(沖縄方言)の歌詞、沖縄の音階とリズムをベースに、洋楽を取り入れるスタイルで、1977年に結成されたりんけんバンド。

1985年、オリオンビールのCMソングに起用された「ありがとう」が話題を呼び、1987年には、マルテル・レコードよりデビューアルバム「ありがとう」をカセットでリリース。1990年には本作がCD化、全国リリースされると共に、りんけんバンドの名は日本全国へ広く知れ渡ることになった。その後、コンスタントなアルバムの発表、国内外でのライブを重ね、デビューから約30年たった今も、生まり島、沖縄を拠点に活動を続けている。

りんけんバンドが綴るメッセージ、奏でるメロディーは、時代を経ても色褪せず、今なお胸に響く。過去の作品群を聞いて、改めてそう思う。沖縄が大事に守りたいもの、大切に育んできたもの。昔も今も沖縄の地にあり続ける〝美しさ″を表現したような、不朽の輝きがある。それは、どのようにして生まれ出たものなのだろうか。源流を探るべく、リーダーの照屋林賢(てるやりんけん)に話を聞いたインタビューを、前編、後編に分けてお届けする。

インタビュー時の照屋林賢。自社スタジオにて

アメリカと沖縄の文化が交じり合うホームタウン、コザの景色

照屋林賢は、1949年、沖縄本島の中部コザ(現沖縄市)で生まれた。祖父の照屋林山(りんざん)は野村流琉球古典音楽の師範、父の照屋林助(りんすけ)は、ミュージカル漫談家という音楽一家。実家は、白いアーケードが目印の異国情緒あふれるストリート「中央パークアベニュー」の裏手にあり、照屋家は昔からここで、楽器・レコード店と三味線店を営んできた。現在の「中央パークアベニュー」は、かつて「ビジネスセンター通り」(略してBC通り、センター通り)と呼ばれ、米軍相手のキャバレーやクラブ、質屋などが並ぶ歓楽街だった。あのころのコザの景色とは——林賢が少年時代の記憶を振り返る。

照屋楽器店/写真提供:アジマァ

「当時のセンター通りはアメリカ人であふれかえって、夜中の3時ころまでどんちゃん騒ぎ。ネオンがすごくて、まるでラスベガスみたいでしたね。夜になると、たまに空襲警報の訓練みたいなものをやるんですよ。サイレンが鳴ると、一斉に店も家も全部明かりを消す。そのネオンが消えた瞬間の町の変わり方が、子供ながらにおもしろいなと思っていた記憶があります。もっと昔は『柳通り』といって、あの通りには柳が植えてあった。これを『ビジネスセンター通り』に変えるとき、ヤシの木に植え替えて、今のトロピカルな感じになったんですね。僕が住んでいたのはそのすぐ近くで、家の裏には米軍施設の金網があるような場所でした。ひとつ屋根の下に、住宅、三味線店、楽器・レコード店の3つがあってね。祖父の林山が営む三味線店には、地元の人たちや古典の弟子たちが集まり、父の林助と叔父の2人がやっている楽器・レコード店には、アメリカ人やクラブの店員がよく訪れていました。あの頃はジュークボックスでレコードを聴く時代だから、クラブでお客さんからリクエストがあると、夜中でも店員がレコードを買いに来る。だから店は、深夜まで賑わっていましたね。家で過ごしているとね、琉球古典音楽の唄三線と、ビルボードのヒット曲と2つ交じって聞こえてくるんです。考えてみると、そうやって音楽が交じり合う場所で育った経験が、後のりんけんバンドのサウンドにつながっていったのかなと思いますね」

野村流音楽協会演奏会。上座に祖父の林山/写真提供:アジマァ

その頃の照屋家は、「裕福だった」という。しかし、祖父の林山はとても厳しく、お小遣いを一度ももらったことがなかった。6歳のころ、友達がコマ遊びをするのに仲間入りしたくて、買ってほしいとお願いすると「そこの三線を作る機械を使って自分で作りなさい」と言われた。「そんなの作れない」と言うと、「最初は誰だって作れない。練習すれば作れるようになるよ」と諭された。「一応は頑張ってみましたよ。でも、コマって作るのが難しいんです。結局、作るのも遊ぶのも諦めました」。そう懐かしそうに笑う。

村のエイサーの地謡をする父・林助(左上)/写真提供:アジマァ

歌謡漫談「ワタブーショー」で民衆の心をつかんだ父・照屋林助

父の林助は、「芸能が大好きで、家に帰ってこない人」だった。戦後、沖縄漫談の始祖といわれる小那覇舞天(おなはぶーてん)に師事。師匠と2人、三線を担いで家々を訪ねまわり、「ヌチヌグスージサビラ(命のお祝いをしましょう)」と、歌い歩いた。「くよくよしていても失ったものは戻ってこない。それより、生き残ったことをお祝いしましょう」。そう言って人々を芸能で元気づけた逸話は、今も語り継がれる。1957年には、前川守康(しゅこう)、仲本興次(こうじ)とともに、歌謡漫談グループ「ワタブーショー」を結成。三線にエレキギターやドラム、コンガなどを取り入れたユニークな楽器編成、民謡から洋楽のパロディまで奏でる自由な音楽スタイル、機知に富んだ笑いの漫談が受け、舞台やテレビ、ラジオなどで活躍、一世を風靡した。

ワタブーショー巡業中の父・林助(前列中)/写真提供:アジマァ

「林助から聞いた話ですが、あるとき前から機関銃を持ったアメリカ人がドカドカと歩いてきたそうです。その中に、ひとりギターケースを担いだ兵士がいて、それを見つけたとき、『この人も音楽が好きなんだ』と安心したって。そこで、洋楽を取り入れた“まぜこぜの音楽”を作ろうと考えた。これが『ワタブーショー』を始めるきっかけのひとつになったようです。僕が小学生のころ、林助があまりにも人気者で有名になったので、一度コザに観に行ったことがありました。映画と二本立てでやるんだけど、会場は超満員だし、ショーもすごくて圧倒されましたね。でも、林助はとにかく家に帰って来ない。北から南まで寝泊りしながら舞台を回って、あるとき与那国島のほうまで出かけていたらしく、手紙が届いてね。それを読んで母親は、こんなにも家族をほったらかして……と、家を出る決心をしたんです。それで、石川市にある母の実家に、母と僕ら兄弟4人で引っ越すことになりました」

父・林助、兄弟、従妹と。林賢は前列右から2番目/写真提供:アジマァ

転校先の小学校では、「あの有名な照屋林助の息子」と聞きつけたクラスメイトたちから、「嘘じゃないか?」「本当だったら会わせろ」などとふっかけられ、喧嘩ばかりの毎日が続いた。家計は、裕福だったコザの暮らしから一転。生活費に困る母の姿を見て、「長男として家計を助けたい。早く稼ぎ頭になりたい」という思いを強くしていった。

「新聞配達のバイトを始めたのが、小学校4年生のころ。中学校に入ってからは週末に闘牛場でコーラ売りをするようになりました。毎回帰りのバスで、売り場を仕切っている人が今日の売り上げ1位はこいつだ!と発表するんだけど、僕は毎回どうしても1位になりたかったから、頑張って売るコツを研究しましたね。お客さんが一所懸命に牛を見ている中で、どうやったらコーラを買ってもらえるか。あるとき、そのコツがつかめてからは、どんどん売れるようになっていつも1位。僕は人生のこの段階で商売の基礎というものを学んだ気がします(笑)。高校に入ってからはガソリンスタンドに勤めて、夜は金武町のベースで働いて、月に90ドル稼いでいました。当時でいったら、大人より稼いでいたかもしれない。いい月給だったと思います」

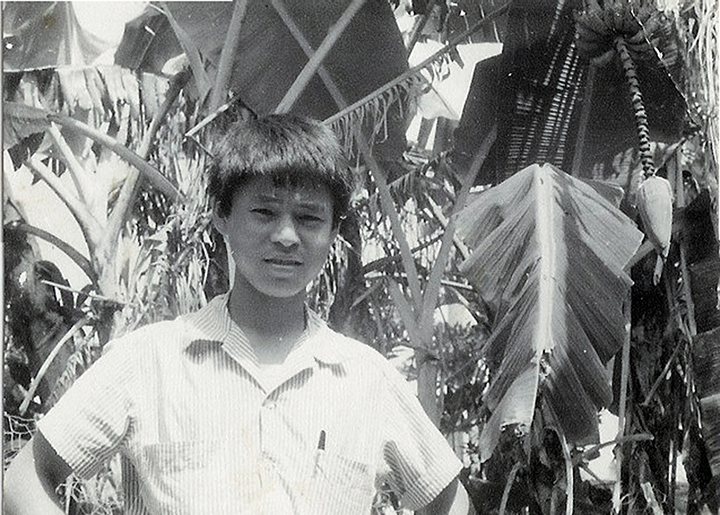

高校2年生のときの林賢/写真提供:アジマァ

祖父・林山のもとで三線作りの修行。救われた「なんくるないさ」

この頃から、コザにいる祖父の林山に「給料を払うから三線屋を手伝え」と声をかけられ、照屋三味線店に通うようになっていく。三線作りの名手だった林山から指導を受け、ひとりで三線を作れるよう修行を重ねた。はじめのころは、ノミやノコギリで手をけがすることが多く、うまく仕上がらずに落ち込むことも多かった。

「僕が落ち込んでいると、林山はいつも『なんくるないさ』と声をかけてくれました。石川に移り住んで、母を助けたくてバイトを頑張って、8年後またコザに戻ってきたときに言われたこの言葉がとても響いてね。『なんくるないさ』は、ただ単に『なんとかなるさ』という意味ではないんです。何もせず、自然と物事がいいほうへ進んでいくのではない。あなた自身で解決するのが大事ですよ、あなたの心次第でなんとかなりますよ、ということ。林山が僕を信じて励ましてくれている気がして、聞くたびにいつも救われていました」

祖父・照屋林山/写真提供:アジマァ

その後、林助が母との暮らしを取り戻したのを機に、石川の家を出て、祖父母の林山夫妻が住むコザの家へ一人移り住むことに。高校の勉強をそっちのけで、作編曲の勉強に打ち込む毎日。「将来は音楽の道へ進む」。そう固く心に決めていた。1965年、林賢が16歳のころ、照屋楽器店が主宰する「マルテル・レコード」が設立。レーベルの手伝いをしながら、自分が作った曲をいつか採用してもらいたいと、チャンスをうかがう日々を過ごした。

初めての編曲仕事で受けたショックを機に、東京へ

「誰かが『何か曲ないか?』と言い出したときのために、常に自分が書いた楽譜は持ち歩いて準備していました。レーベルのレコード部長をしていた知名定男さんが来て会議をしているようなときは、わざとみんなの前をギター持って歩いてみたりして。『ちょっと弾いてごらん』と言われるのを待っていたんだけど、ずいぶん長いこと無視されていましたね(笑)。いよいよ定男さんが『林賢、やってみるか』と言ってくれたのが1967年、18歳のとき。本当に嬉しかった。任されたのは、でいご娘という女性グループのシングル盤B面に収録されるもので、竹富島の古い教訓歌『やらどーよー』の編曲。ところがいざレコーディングという日、スタジオに入ったミュージシャン方から、とことんダメ出しされてしまって。まだまだ自分は甘かったんだと現実を突きつけられ、ものすごいショックを受けました」

高校を卒業したら、東京でしっかりと洋楽のハーモニーを勉強しよう。初めての編曲作品で受けたショックは、ある意味自らを奮い立たせるいい機会になった。東京行きを相談した父の林助は、「沖縄でまだまだ学ぶべきことがある」と猛反対。大喧嘩の末、ほぼ家出状態で、かばんひとつ抱え那覇港から船に乗り込んだ。

「当時の沖縄はアメリカの統治下だったので、パスポートを持ち、2泊3日の船旅で東京へ向かいました。船の中で、シナリオの勉強をしにいくという人に出会い、意気投合して、僕の話をしたら、東京でおもしろいピアニストを紹介すると約束してくれて。そのピアニストこそ、僕が後に師匠と仰ぐことになる玉栄政昭(たまえまさあき)さんなんですが、そう振り返ってみると、あの船旅はどこか運命的だったのかなと感じますね」

音楽専門学校、バンドマン暮らしから見えた本当にやりたい音楽

東京では、音楽専門学校への入学を考えた。ところが、払える入学金がない。学校の窓口に頼み、父親の林助のもとへ請求書を送ってもらったが、返事の手紙には、長々と説教の文面。結論は「自分で選んだ道なのだから、自分でなんとかしなさい」。仕方なく入学は諦めようと、再度学校を訪ねると、後から支払いをする「遅れ届」を提出すれば入学できるという。これからバイトしてお金を貯めて頑張ろう。そう心に決め、さっそく学校に通い始めた。

独自の「チャンプラリズム」を提唱した父・照屋林助/写真提供:アジマァ

「入学金の次は、月謝の請求。これも支払えないので、また『遅れ届』を出して、何も払わないまま通い続けました。いくら優しい学校でも、さすがにずっとは待ってくれないですよね。そのうち『来ないでくれ』と通知が来ました。仲良くなっていた先生がそれを聞いて『黙っていたらわからないからこのまま通ったらいいよ』と。この先生は、僕の書く曲をとても褒めてくれてね。でも、やっぱり通いづらくなって、結局半年で辞めました」

その後、昼間の正社員仕事を経たのち、クラブやキャバレーでバンドマンとして働き始めることに。ベーシストとして、また編曲を手掛けるバンドマスターとして、音楽を届ける日々が続いた。

「僕は、自分が生まれた土地のメロディーやリズムを大切にする音楽をやりたかった。沖縄の音楽をベースに、さまざまなジャンルの音楽を取り入れて、より厚みのあるサウンドにするというスタイル。でも、沖縄生まれでないバンドメンバーには、なかなか理解してもらえなくてね。たとえば、『君はどうしてウチナーグチばかり歌うの?』と聞かれたら、『もし僕がニューヨークで生まれていたら英語で歌うよ』と答える。それくらい自然なこと。沖縄にないものを学びたいと思って東京に来たけれど、それを中心にやりたいわけではない。あくまで基盤は沖縄。そこは絶対崩せない。そう気づかされたバンドマン経験でもありました」

東京に住んで6年目の夏、沖縄へ帰ることを決意。本土復帰から2年経っていた。帰路はもうパスポートも必要ないし、通貨はドルから円へと変わっていた。1974年、故郷沖縄で、照屋林賢の新たな時代が始まろうとしていた。

(後編)では、いよいよ、りんけんバンド結成へ。

HP/りんけんバンドオフィシャルホームページ

【参考図書】

照屋林賢著「うちなーぬ たからむん」

照屋林賢・松村洋著「なんくるぐらし」

照屋林助著・北中正和編「てるりん自伝」