ありのままを楽しむ自然体験《ネコのわくわく自然教室》

ありのままを楽しむ自然体験《ネコのわくわく自然教室》

Reading Material

歴史文化

放送日:2025.08.04 ~2025.08.08

初回投稿日:2025.08.12

最終更新日:2025.10.01

最終更新日:2025.10.01

目次

中城村の海沿いに、自然の中での遊びを通して、子ども達の「本気」を引き出し、逞しく健やかな成長を育む体験プログラムを提供する「ネコのわくわく自然教室」があります。

ネコのわくわく自然教室ではオリジナリティにあふれた体験プログラムを提供しています

自然とともに育ち問題意識が芽生える

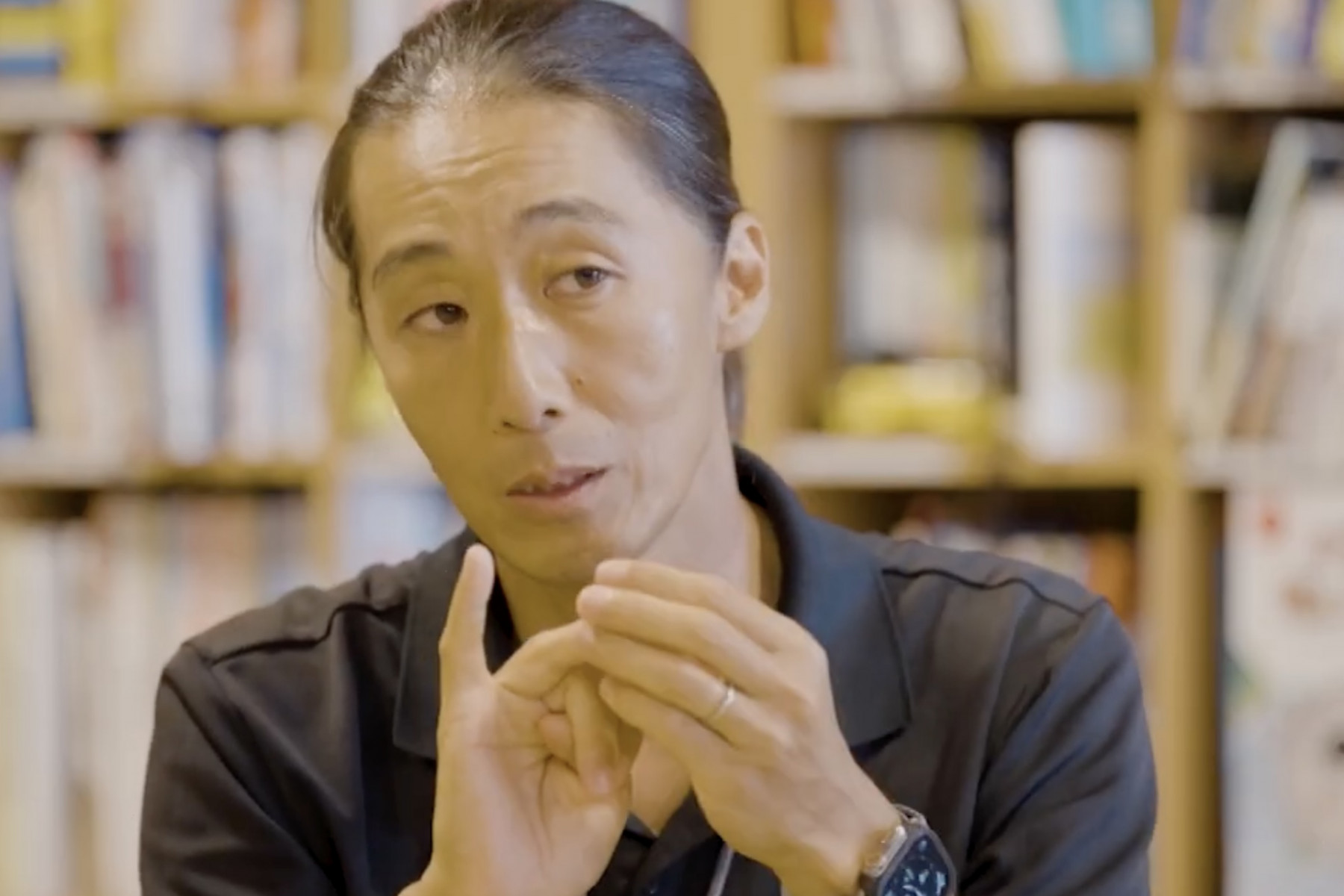

ネコのわくわく自然教室を主宰するのは丸谷由さん(通称ゆうにー)。緑豊かな東京の郊外で生まれ育った丸谷さんは、幼い頃から生き物に興味を持ち、自然とともに暮らす中で、「何かを形にする」の楽しさに目覚めます。

高校生になると「自然のことは遊んでいればわかるけど、遊んでいるだけでは知り得ない自然の動きに人間は目を向けるべきじゃないのか?」という意識が芽生えます。

当時、注目され始めたさまざまな環境問題を通して、「従来の自然との付き合い方だけでは不十分だ。温暖化のような地球規模の問題を理解するには、科学的な知識と原体験をリンクさせることが必要だ」と感じます。

こうした考えは、後の教育活動の基盤となりました。

ネコのわくわく自然教室を主宰する丸谷由さん

自然を教えるおもしろさに目覚める

大学浪人中、地域活動の一環で、仲間とともに子ども達に海遊びを教える手伝いを始めた丸谷さん。

それまでは、自分が生き物のことを知っているだけでしたが、伝える現場もおもしろいと感じ、自然と教育への関心が結びつきます。環境教育が注目され始めた時期とも重なり、2000年、生涯教育課程という新しいカリキュラムができた琉球大学教育学部に入学します。

体験プログラムの一つ、中城村の海でシュノーケリング

サークルを設立し活動を開始

生涯教育課程の一期生として期待を寄せましたが、専門教員の不足もあって、授業は充実しているとはいえない状況で、現実は理想とは大きくかけ離れていました。

「大学に入り、一年目ですでに、大学にいるだけでは学べないことが多いことがわかりました」と、丸谷さんは当時を振り返ります。

しかし、この経験が新たな挑戦への原動力となりました。

丸谷さんは同級生達と相談し、環境教育の勉強会を立ち上げます。全国の民間勉強会などにも積極的に参加し、必要な知識を吸収して皆で共有していきました。

こうして大学一年生の時に生まれたのが、サークル「NECO(ネコ)」でした。

同時に、学んだことをアウトプットする場として自然教室を開始し、これが現在の活動の原点となりました。

実践の場として自然教室をスタート

自然教室では、動植物の観察会、海での生き物探し、観察、シュノーケリング、サンゴ礁での体験活動など、多彩なプログラムを展開しました。

知識の習得、プログラム作成のスキル向上、必要な道具の準備などを少しずつ積み重ねていく中で、海や山を「ハード」、それをどう教えるかを「ソフト」と捉え、両方を磨きながら、大学在学中から大学院修了まで、計6年間にわたって運営を続けました。

「安全に海で遊ぶためには、肌を露出しない準備も大切」と丸谷さん

軽石は自然現象であるという理解

沖縄に大量に漂着した軽石

以前から、軽石を漂流物の一つとして収集、研究していた丸谷さんはその成果を研究機関に提供していました。

2021年10月に大量の軽石が沖縄に漂着した際、多くの人が「被害」として捉える中、丸谷さんは、「軽石を台風と同様の自然現象として客観視すべき」という立場から、人間の時間軸とは異なるが、定期的に起こる自然現象(前回は約100年前の1924年に発生)であることを子ども達に伝えたいと考え、わずか1カ月で軽石の解説本を完成させました。

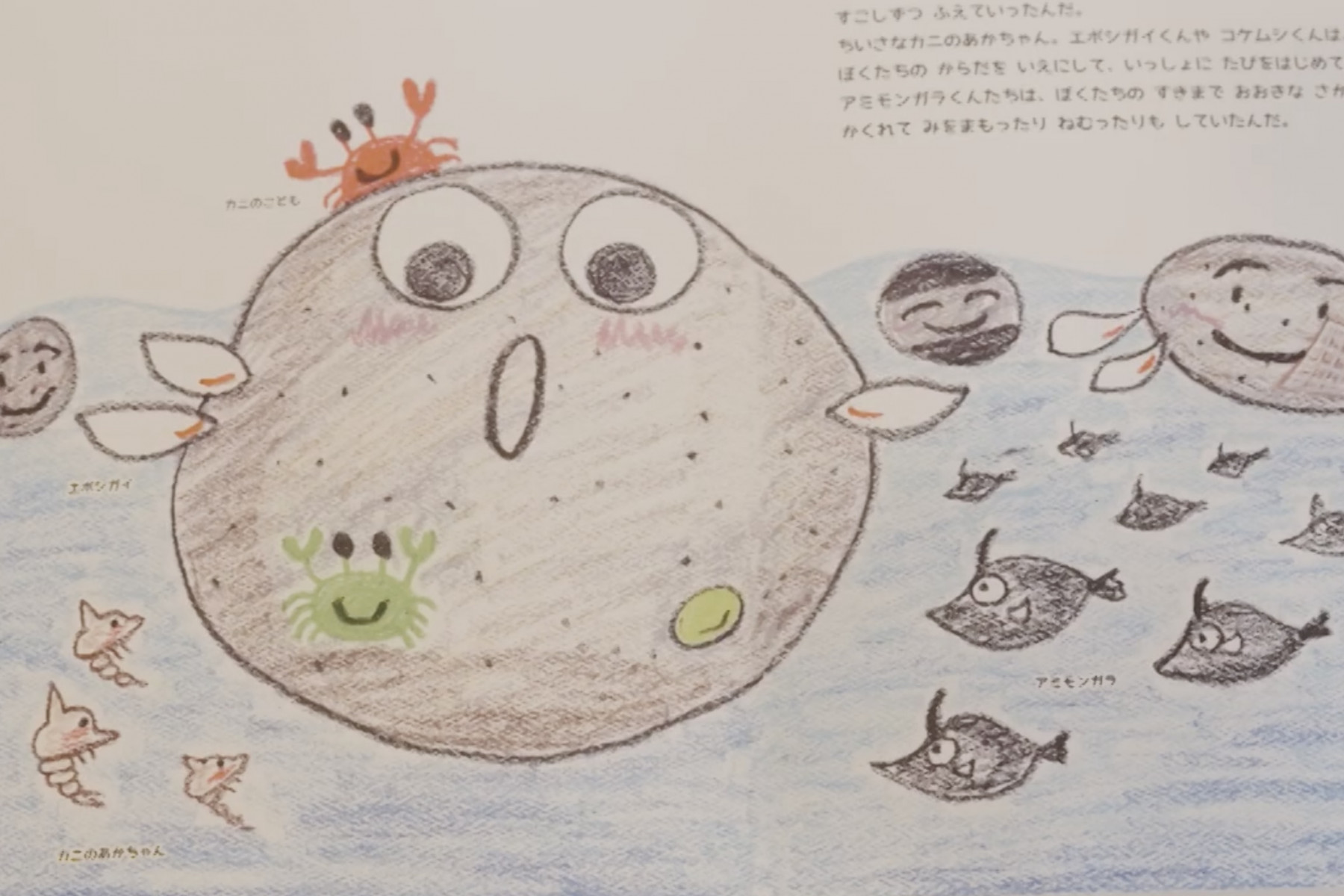

その後、丸谷さん自身がイラストも手がけた子ども向けの絵本も制作し、生態系においては、軽石が生き物やサンゴの棲み家となり、さまざまな生物を島から島へ運ぶこと、地球の循環システムにおける軽石の役割をわかりやすく表現しました。

同じ頃、丸谷さんは大宜味村の海岸で、高さ32cm、幅43cm、重さ約8.5kgにもなる軽石を発見し、2021年の大量漂着現象における国内最大級の軽石として、沖縄県立美術館博物館に展示されています。

サンゴが付着した軽石。軽石に乗ってサンゴも海を移動します

火山の噴火によって生まれる軽石には、マグマが冷えて結晶化された宝石(鉱物)が混ざることも。こちらはカンラン石(宝石名ペリドット)

軽石がカニの棲み家となっているページ。軽石の色や成分は噴火地点の土壌やマグマの成分によって異なります。絵本では、子ども向けに軽石をキャラクター化して、色の違いなどを紹介しています

娘の夏瑠沙ちゃんは、軽石を一緒に楽しむ仲間

中城村の海で軽石を探す二人。軽石はもろく、発見から数日で消失することも多いので、まさに「一期一会」の存在。毎日のお散歩はまるで宝物探し

地域に根ざした活動と次世代の育成

ドローンで撮影した中城湾。透明度の高さがわかります

写真=ネコのわくわく自然教室提供

ネコのわくわく自然教室の活動は、本島全域で行っていますが、コロナをきっかけに、足元にある自然に目を向けようと、中城村での活動にも力を入れています。

「東海岸の村、中城の海ってあまり印象がないかもしれませんが、ドローンで撮影すると、サンゴ礁の美しい海が広がっています。地元の子や先生も、学校から歩いてすぐの場所にこんなに素晴らしい自然があるとは知らないんです。身近な海の美しさや楽しみ方のノウハウを伝えていきたいと思います」と丸谷さん。

丸谷さんは娘の夏瑠沙(かるさ)ちゃんの学校で、PTA講座や地域ボランティア、読み聞かせ、理科の授業、顕微鏡を持参して軽石を観察することもあります。

毎週火曜日の夜には、約20名の大学生スタッフへ向けた勉強会を開催し、海の危険生物や森の生き物、安全対策などをテーマにした学習を継続して行い、丸谷さんが培ってきた知識や経験を若い人達に伝えています。

ボランティアの大学生達。中には、ネコのわくわく自然教室の卒業生もいます

25年間の成果とブレない指針

ネコのわくわく自然教室は25年目を迎え、2歳児の親子教室から中高生まで、幅広い年齢層に対応し、年間約2000人が参加しています。

プログラムは多彩で、時には雨の中、海で泳いだり、寝袋で野宿をしたりと、他では得られない特別な体験を、安全にアレンジして提供することが、長く愛され続ける理由なのです。

「ここでの活動が、その子の長い人生でどこまで影響するのかはわからないですが、いつか、次の扉のきっかけになったら嬉しいですね」

丸谷さんは、ネコのわくわく自然教室を通して、広い時間軸での自然観(数年、数十年という生物学的なスケールと、数万年、数百万年という地学的なスケールの対比)を重視し、人間の時間軸では自然は大して変わらないという独自の視点から、「自然の物事は必ず移り変わっていく。それに一喜一憂するだけが自然との付き合い方ではない」という視野を育んでいます。

ネコのわくわく自然教室

公式Instagram

https://www.instagram.com/neco_waku/

公式X

公式YouTube

https://youtube.com/user/XactiNeco

軽石の絵本「パミスのだいぼうけん」

軽石の図鑑「軽石のふしぎ図鑑」

![]() 沖縄CLIP編集部

沖縄CLIP編集部

TVアーカイブ配信中

放送日:2025.08.04 ~ 2025.08.08

-

放送日:2025.08.04

-

放送日:2025.08.05

-

放送日:2025.08.06

-

放送日:2025.08.07

-

放送日:2025.08.08