琉球の布にであい、触れる「首里染織館suikara」(那覇)

琉球の布にであい、触れる「首里染織館suikara」(那覇)

Reading Material

歴史文化

初回投稿日:2025.04.20

最終更新日:2025.04.09

最終更新日:2025.04.09

赤瓦の屋根や石垣から琉球の風情を感じる、那覇市首里当蔵町(なはししゅりとうのくらちょう)の龍潭(りゅうたん)通り。首里城城下のメインストリートに、琉球びんがたと首里織という2つの伝統工芸を次世代につなぐ場所として「首里染織館suikara」は生まれました。

目次

首里で沖縄の伝統工芸に触れる

きっかけは2019年の首里城火災。首里の観光事業が打撃を受ける中、「沖縄の伝統工芸を通して街に活気を取り戻したい」という想いから、それまで別々の場所にあった琉球びんがた事業協同組合と那覇伝統織物事業協同組合の2つの組合の活動拠点として、首里染織館suikaraは建てられました。

建物は3つのフロアーに分かれており、1階には展示ギャラリーとショップがあります。展示ギャラリーには、各組合がこれまで大切に保存してきた品々が定期的に入れ替えながら展示されています。例えば、琉球びんがたの型紙は全て各工房で自作で作られるため、工房の財産ともいえる貴重なものが展示されています。また、中にはつくり手がおらず今では手に入らなくなってしまった道具類も。現在そういった道具は代替品でまかなわれているのだそうですが、ひとつが途絶えると全てが途絶えてしまう可能性もある伝統工芸。琉球びんがたと首里織にまつわる品々から、道具とつくり手、ひとつひとつの繋がりの重要性を感じ、学ぶことができる場所となっています。

さらに併設のショップでは、組合員の工房で作られた作品が数多く販売されています。伝統的な技法・製法を用いながらも、頒布にびんがたの模様が施されていたり、デザインやアイデアなど表現の方法は工房によって多種多様。琉球びんがたや首里織を使ったバックやポーチなど日常使いできる小物類はもちろん、お土産や贈りものにぴったりなアイテムが並びます。

そして2階には琉球びんがた事業協同組合、3階には那覇伝統織物事業協同組合が入っており、それぞれ工房も併設されています。組合員や講習生によって日々制作が行われているほか、一般の方も見学や染め織りの体験ができる場所になっています。

沖縄独自の染物「琉球びんがた」と「藍型(えーがた)」

琉球びんがたとは、型紙を使って布を染める沖縄の伝統的な染物。琉球王朝時代に中国や東南アジアとの交易を通じて各地の文化が混ざり合い、沖縄で独自に発展しました。南国らしい鮮やかな色彩は、冬でも緑が鮮やかな沖縄の気候風土だからこそ生まれた色合いです。また散りばめられ柄に季節感がないのも特徴で、寒暖の差が少ない沖縄では1年を通して身につけることができる色や柄になっています。

また、中には琉球藍で染められた濃淡のある作品もあります。実はびんがたとは複数の鮮やかな色の入ったものを言い、琉球藍のみで染めたものは藍型(えーがた)と言います。びんがたは筆を使い顔料で色を染めるのに対し、藍型は染めたくないところには糊伏せをし藍の中に何度も潜らせることで、藍の濃淡のみで模様を染め出します。現在工房には、琉球びんがたの後継者育成として3名の方が講習を受けており、タイミングがあえば作業風景を見学することができます。

びんがたの体験も

琉球びんがたの制作は大きく分けて、型彫り・型置き・色差し・隈取り・糊伏せ・地染め・蒸し・水洗いという工程があり、細かいものも含めると18工程を超えるのだそう。この工程の一部を、琉球びんがた事業協同組合の工房では体験することもできます。大・中・小の中から好きなトートバックのサイズと、伝統的な模様や沖縄そば、シーサーなど沖縄にちなんだ絵柄から選ぶことができ、1時間〜2時間ほどかけて仕上げます。

琉球びんがた独特の技法でもある色彩の輪郭をぼかし立体感を生み出す隈(くま)取りの工程は、2本の筆を片手で扱う集中力のいる作業。コツを教えてもらいながら、世界にひとつの自分のオリジナルのトートバックが出来あがります。体験プログラムは、1名の参加から修学旅行など団体の受け入れもできるそうなので、旅の合間にぜひ参加してみてはいかがでしょうか。

首里の土地に伝わる織物「首里織」

首里織とは、ひとつの織りの名称ではなく首里の土地に伝わる絣織物(かすりおりもの)や紋織物(もんおりもの)のさまざまな織りの種類の総称です。細かく分類すると首里織の技法には、花織(はなおり)、花倉織(はなくらおり)、道屯織(どうとんおり)、絣(かすり)、ミンサーがあります。この豊富な織りの技法が首里織の特徴であり、中でも特に「花倉織」や「道屯織」は王家・貴族専用とされ、首里でしか織られませんでした。首里の街は昔、道を歩いているといたる所から機織りの音が聞こえたのだとか。それだけ織物は首里の人たちの暮らしに根付いていたのです。

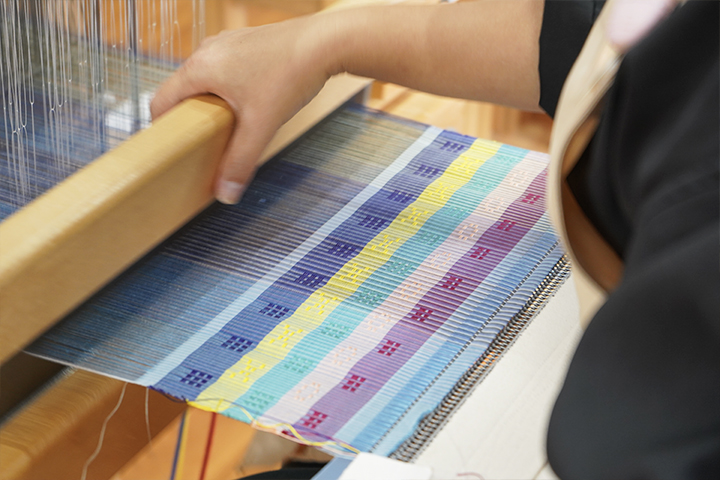

機織り機を使った首里織の体験も

3階の那覇伝統織物事業協同組合には機織り機がずらりとならぶ作業室があり、日頃から組合員や講習生が機織りをする姿を見ることができます。また作業室の奥には染色室や検査室が設けられており、染め、織り、検査までを一貫して行えるようになっています。

作業室では、機織りの体験をすることもできます。用意された糸の中から好きな色の緯糸を選び、経糸がセットされた機織り機に座ります。経糸を上下させるための2本の踏み木を交互に踏みながら綜絖(そうこう)を上下させ、杼(ひ)を使って緯糸を通します。踏み替えてトントン、踏み替えてトントン。リズム良く織り進めていくと、1時間くらいで10cmほど織り上げることができ、織り上がった作品は、もちろん持ち帰ることができます。

2026年に50周年を迎える那覇伝統織物事業協同組合

現在98の組合員が在籍している那覇伝統織物事業協同組合は、2026年に50周年を迎えます。廊下の壁には組合員が制作した首里織のパネルが展示されていて、ひとつとして同じものがない個性豊かな作品を見ることができます。織り方や糸の組合せによって織り手の数だけ作品が生まれるのが首里織の魅力。また特殊な仕掛けの織り方をする花倉織は、10年以上の経験者でないと織り方を教えてもらうことができない、高い技術を必要とする織り方。このような技術が後世に継承されていくのも、長きに渡って組合が活動を続けてきた成果なのです。

琉球の布と特別な体験を

首里は沖縄のことばで「スイ」。そこに「ここ“から”はじまる」「首里“から”」ということばをかけて、首里染織館suikaraは名付けられました。「古くから沖縄の暮らしに根付いてきた染めや織りの歴史や技術を学び、次世代につないでいくための発信地にしていきたい」という思いが込められています。

首里染織館suikaraは、観光や一般の方にとっては気軽に琉球びんがたや首里織の体験や、見学ができる場所となっています。首里城や琉球の風情が残る街並みを散策した後に、沖縄の工芸品に触れてみてはいかがでしょうか。

首里染織館suikara

- 住所 /

- 那覇市首里当蔵町2-16

- TEL /

- 098-917-6030

- 営業時間 /

- 10:30~18:00

- 定休日 /

- 火曜日・年末年始・ウークイ(旧盆最終日)

- Webサイト /

- https://suikara.ryukyu/

![]() 上村 明菜

上村 明菜