今あるものを活かして 琉球ガラス《再生ガラス工房てとてと》

今あるものを活かして 琉球ガラス《再生ガラス工房てとてと》

Reading Material

歴史文化

放送日:2025.06.23 ~2025.06.27

初回投稿日:2025.07.02

最終更新日:2025.07.02

最終更新日:2025.07.02

目次

琉球ガラスとの出会い

うるま市田場の住宅街に「再生ガラス工房てとてと」(以下てとてと)があります。ガラス職人で、うるま市出身の松本栄さんに琉球ガラスとの出会いについて聞いてみました。

「県内の大学に在学中は、就職氷河期の真っ只中でした。たまたま大学の同級生に焼き物工房の子がいて、アルバイトで薪割りや窯焚きの手伝いをする中で、ものづくりの仕事もいいなと思うようになりました。

琉球ガラス職人の松本栄さん

卒業後は、恩納村のガラス工房でアルバイトとして3年半ほど働いた後、退職して、約1ヶ月ガラスに触れない期間がありました。久しぶりにガラスに触れた時に、ガラス特有の柔らかさや感触に感激して涙がこぼれ落ちました。

自分はこんなにもガラスを好きになっていたのかと、気がついたんです」

その後、読谷村のガラス工房に11年間勤務し、工場長として重責を担った後、2011年に奥様の満里さんとともに、「てとてと」として独立しました。

再生ガラスへのこだわり

現在、県内の琉球ガラス工房では、大きく2種類のガラスを扱っており、てとてとのように再生ガラスを使う工房と、粉末原料の工芸用ガラスを購入して作る工房に分かれます。

うるま市には「クリーンアイランド」という、県内の廃瓶がすべて集まる会社があり、そこで細かく砕かれたガラスが年に2回、県外の製瓶会社に送られます。

しかし、容器が紙やペットボトルに置き換わる傾向の現在、瓶の生産自体が減少しており、さらに、瓶の原材料である珪砂も高騰していて、世界中で瓶の争奪戦が始まっている状況です。

てとてとの近くにある、県内の廃瓶が全て集まる会社、クリーンアイランド

てとてとでは、泡盛などのお酒の瓶を中心に透明の瓶を使用しています

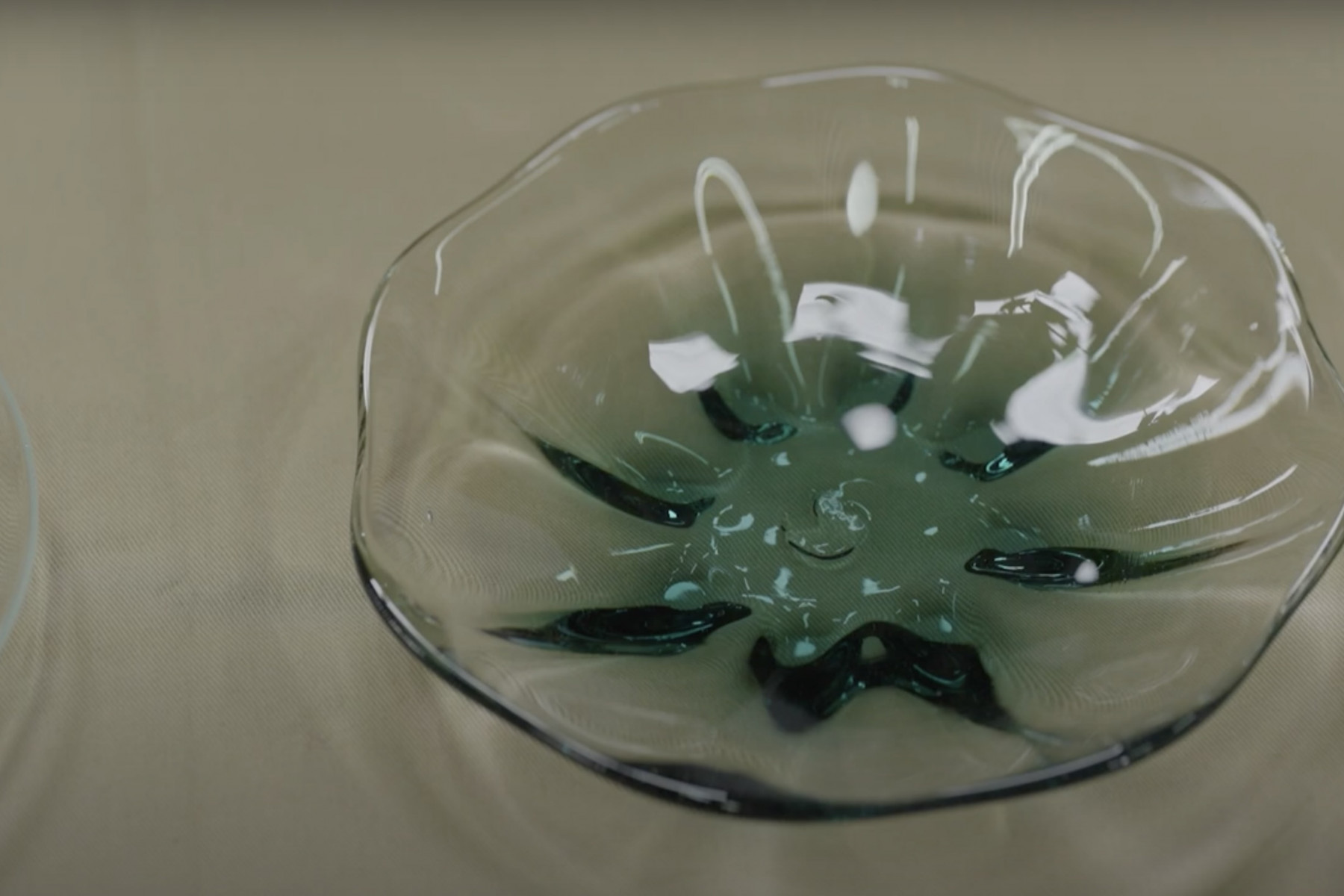

てとてとの透明な器は使い勝手が良く、食器棚で真っ先に手が伸びる魅力的な存在です

注文ではなく、その日に残ったガラスで松本さんが好きに作る照明は、超レアな一点もの

「溶けたガラスに触れていれば幸せ」という松本さん

琉球ガラスの作り方

再生ガラスは、電気窯を使って1300度近くの高温で細かく砕かれたガラスを溶かし、溶けたガラスを取り出して形を整えます。その後、鉄砲と呼ばれる灯油バーナーでもう一度焼き戻して柔らかくし、吹いたり形を整えたりして徐冷窯に入れ、ガラスが割れないように翌朝までゆっくりと冷まします。

どんな料理や飲み物にも合う美しいてとてとの作品は、ご夫婦二人で手作りしているため、注文から約2年待ちの状態になっています。

コロナ禍の天災を天財に

2021年、小笠原諸島付近で海底火山が噴火し、沖縄に流れ着いた大量の軽石は、沖縄の観光や漁業に大きな被害を及ぼしました。

「軽石の主成分は二酸化ケイ素で、ほぼガラスの原料と同じなので、ガラスを作ることができるのは知っていました。軽石を除去するという社会貢献もあるとは思いましたが、ガラス職人として、どうすれば軽石をガラスにできるのか実験してみようと思いました。軽石がガラスになれば、価値が生まれ、みんな喜んで拾うはずです」と松本さんは考えました。

松本さんは「天災を天財にプロジェクト」と銘打って、軽石からガラスを作る活動を始めました。

2021年に大量の軽石が漂着した当時の読谷村長浜海岸

軽石を手に入れたいとうるま市役所に申し入れたところ、与那城漁港を紹介され、大量の軽石を入手することができました

サイズもバラバラな軽石をガラスの原料にするには、小麦粉ぐらいまで粉砕する必要があります

軽石をガラスにする大変な下準備

軽石でガラスを作るといっても簡単ではありません。まずは以下の工程が必要です。

1:軽石を水に浸してごみを取り除く。24時間塩抜きし、天日で4、5日乾燥させる

2:軽石を砕き、ふるいにかけて、細かいプラスチックやゴミを取り除き、小麦粉ぐらいまで揃える

3:粉にしたものをポリタンクに入れて、48時間塩抜きする

4:塩抜きを終え、灰色でドロドロの粘土状になったものをバットに入れて、天日干し。完全にサラサラになるまでさらに4、5日

と、トータルで約2週間を要します。特に砕く作業が大変で、当初は夫婦二人の手作業で8時間かけても、炊飯器1杯分の粉末しかできませんでした。

その後、クラウドファンディングで資金を集めて粉砕機を購入し、8時間の作業が20秒に短縮され、効率が格段に向上しました。

「粉砕後も軽石を乾燥させる必要があり、雨が降ればブルーシートをかけたり、室内へ運び込んだりと、手間がかかります。ガラスを作っているのか、干物を作っているのかわかりませんね(笑)」と、奥様の満里さん。

上記2の工程を経た軽石。ここからさらに塩抜きしたり乾燥させたりします

クラウドファンディングを達成して手に入れた粉砕機

真っ黒い神秘的なガラスの誕生

松本さんは軽石からガラスを作るための研究を始めました。

軽石だけでガラスを作ろうとすると1500~1600℃という猛烈な高温が必要になりますが、工房の炉は1300℃が限界です。

そこで、溶けやすくする溶融剤という添加物の変わりに、重曹と硼砂を加え、最終的には75%を軽石、残りの25%を重曹と硼砂で配合したところ、一度の試作で、真っ黒い珍しい色のガラスになりました。

また、この真っ黒なガラスを薄く吹き伸ばすと、カーキのような色になり、黒いガラスの粒と透明なガラスの粒を一定の割合で混ぜて再び溶かすと、ビリジアンやエメラルドグリーンといった色が出せることもわかりました。

左は完全に軽石だけで、右は再生ガラスと混ぜて作ったガラス

高い評価を受けた軽石ガラス

てとてとの天災を天財にプロジェクトは、国際的にも認知されていて、沖縄科学技術大学院大学(OIST)で開催された国際シンポジウムの「再生エネルギーに関する新プロジェクト」では、軽石ガラスを用いて制作した再生ガラス作品が記念品として採用されました。

この作品は世界各国の研究者からも高い評価を得ています。

電気や灯油の力を借りて、再生ガラスは生まれます

これからの琉球ガラス作り

「再生ガラスは化石燃料に依存する産業です。将来エネルギーが不足する可能性を考えると、このものづくりがいつまで続けられるのか、真剣に向き合わなければなりません。

ガラスはリサイクル率が高く、環境負荷の少ない優秀な素材。私たちはあるもので何とかする、という琉球ガラスの精神を大切にしています。

災害から生まれた軽石は、海が運んでくれた夢のガラス原料です。琉球ガラスの新たな宝として、業界全体でこの素材を使えるようになれば、きっと大きな財産になると思います」

松本さんの天災を天財に変える挑戦は続いていきます。

再生ガラス工房てとてと

https://www.instagram.com/sakae_matsumoto/

![]() 沖縄CLIP編集部

沖縄CLIP編集部

TVアーカイブ配信中

放送日:2025.06.23 ~ 2025.06.27

-

放送日:2025.06.23

-

放送日:2025.06.24

-

放送日:2025.06.25

-

放送日:2025.06.26

-

放送日:2025.06.27