うちなーの心を紙芝居にのせて《紙芝居作家 さどやん》

うちなーの心を紙芝居にのせて《紙芝居作家 さどやん》

Reading Material

歴史文化

放送日:2025.09.08 ~2025.09.12

初回投稿日:2025.09.18

最終更新日:2025.09.18

最終更新日:2025.09.18

目次

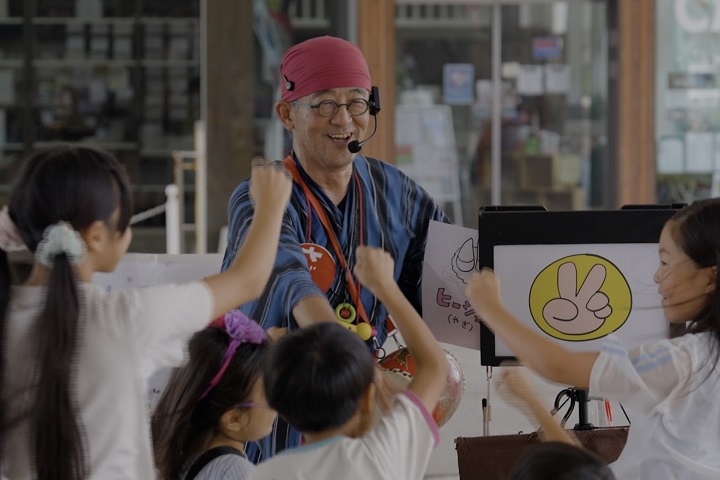

第2土曜日の昼下がり。なは市民協働プラザ1階で都市型マルシェ「つながるマーケット」が開催されていました。

飲食店や野菜、雑貨などを販売する店が集結する中、子どもたちで賑わう楽しそうな紙芝居屋さんがありました。

紙芝居とはその名の通り、物語が描かれた紙の束を枠に入れて、一枚ずつ絵を抜き差ししながら、セリフを語って物語を進める昔ながらの演芸です。

昭和生まれの人には馴染みがあるかもしれませんが、令和の今、沖縄で唯一自作の紙芝居で子どもたちを喜ばせている人がいました。紙芝居屋で絵本作家の「さどやん」こと佐渡山安博さんです。

県内各地のおいしい、いいものと出合える毎月第2土曜日開催のマルシェ「つながるマーケット」

きっかけは小学校での読み聞かせ

佐渡山さんが紙芝居の世界に足を踏み入れたのは、お子さんが小学校に上がった時のことです。読み聞かせボランティアの募集を見て、参加したのがきっかけでした。

「図書館から絵本を借りてきて読んだのですが、子どもたちの反応がとっても良くて。誰かが作った物語でこんなに喜んでくれるなら、自分でも作品を作ってみたいと思うようになったんです」

しかし、絵本を作るには、手間も費用もかかる製本が必要です。そんな時、佐渡山さんの頭に浮かんだのは、子ども時代に見た自転車紙芝居のおじさんの姿でした。

「紙芝居なら画用紙に絵を描けばできる」というシンプルな発想が、その後20年続く活動の出発点となりました。

「コール・アンド・レスポンス形式のクイズ紙芝居でワイワイしながら始めます。声を出したらリラックスするので、その後の作品も集中して観てくれます」と佐渡山さん

両親の言葉うちなーぐちを伝えたい

佐渡山さんの紙芝居の大きな特徴は、うちなーぐち(沖縄本島地方のしまくとぅば)を取り入れていることです。ただし、フルでうちなーぐちを使うと、子どもたちを中心とした観客にはなかなかハードルが高いため、絶妙なバランスを考慮して構成しています。

「私にとっては、沖縄の文化を伝えることが一番の目的です。子どもたちはゼロからのスタートなので、『今日、猫はマヤーっていうことを知った』という風に、英語を一つ学ぶみたいな感じで、沖縄の言葉を残していけたらいいなと思います」

特に好評を博しているのが「十三祝い」の解説紙芝居です。沖縄の小学校では、5年生の学年行事で十三祝いを開催しますが、「十三祝いって何ですか?」という質問がヒントになった作品です。Q&A形式で「そもそも十三って何の数?」から解説する構成になっています。

うちなーぐちを使っているのが「さどやん」紙芝居の特徴

紙芝居は世界最小の演劇

佐渡山さんの紙芝居は、単なる読み聞かせではありません。街頭紙芝居の特徴である「看板絵」の要素を取り入れて、遠目にもはっきり見えるよう線を太く、赤や青などくっきりした色を使用します。

また、読み聞かせる際も、半分まで見せる技法で画面効果を演出し、紙を抜くスピードで緊張感を調整する、まさに「世界最小の演劇」を展開しているのです。

毎月第2日曜日には、那覇の「ジュンク堂書店」で定期公演を行い、保育園や幼稚園、小学校、図書館などでも不定期公演を行っています。

老人ホームやデイサービスでは、昔の歌が出てくる場面で高齢者に思い出スイッチが入るのか、懐かしそうにずっとその歌を歌い続けることもあるそうです。

「プロジェクターで絵本を映せるようになり、ボランティアで紙芝居をやる人が減少したこともあり、紙芝居の出番が少なくなっています。でも紙芝居と絵本は別物。『世界最小の演劇』としての紙芝居の価値を残したいんです」と佐渡山さんは話します。

かつては自身も舞台に立ち、演者として表現していた佐渡山さんの声は優しく、多くの人の心に届きます

移動本屋という新たな挑戦

佐渡山さんは、紙芝居活動と並行して、移動本屋も運営しています。県内の大手書店が閉店したことがきっかけになりました。

「どんどん街の本屋がなくなって、寂しい寂しいと言っているぐらいだったら、自分で何かしようと思ったんです。カリフォルニアでトラックに本棚を乗せている移動本屋の写真をネットで見つけて、これいいなと思って」

沖縄本島の北から南まで、本屋のない地域の子どもたちに、自分で本を選んで自分のものにする体験を提供したいと佐渡山さん。もちろん、出店の際には、さどやん店長による「絵本・紙芝居」の読み聞かせがついてきます。

移動本屋では、紙芝居作りのワークショップを開催することもあります

リングで閉じられた佐渡山さん手作りの紙芝居は、移動本屋で購入可能です

戦争の記憶を次世代に

2025年、佐渡山さんは新たな挑戦を始めました。戦時中の国策紙芝居(戦争協力を呼びかける紙芝居)の実演です。

県外の紙芝居仲間が国策紙芝居イベントを行っているのを見て、複製品を取り寄せ、6月の平和月間にジュンク堂で実演しました。

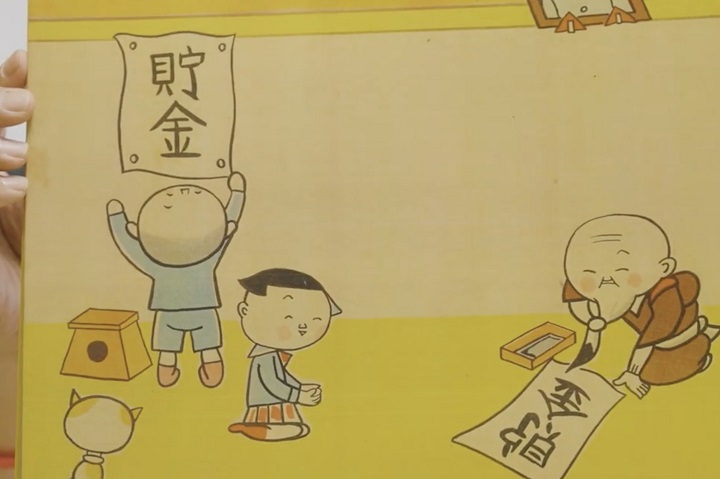

「『楽しんで、ぞっとする』という体験を提供したかったんです。取り寄せた紙芝居は、家族が登場して、おじいちゃん、おばあちゃんから孫たちまでが、それぞれ節約して貯めたお金で、戦争協力のための愛国債を買おう!という内容です。戦争がゴールでなければとても楽しい良い話なんです。そして、実情を知らされていないから、全然ネガティブなイメージではなかった当時の雰囲気がよくわかります」

また、佐渡山さんは、ご自身のお母様の戦争体験も紙芝居化しました。

沖縄戦時に20代だったお母様は、青年団から義勇隊へと任命され、壕を掘ったり爆薬を運搬したりする作業に従事し、女性でありながら10キロの爆弾を背負い、5キロの道のりを運んだそうです。

「プロパガンダとして紙芝居などを利用し、お国のためにという風に、国民の意識をコントロールしていたんですね。メディアがいかに戦争に利用されていたかわかります。今やっているのは賑やかな娯楽ですが、これは平和じゃないとできないんだなということを改めて感じています」

自宅での創作風景

伝統文化を継承する難しさ

イベントが開催されなかったコロナ禍、佐渡山さんは全く活動ができませんでした。2024年あたりからイベントが再開する中で、一度止まってしまった伝統行事の復活の難しさを実感しています。

「地域の祭りやエイサーなど、復活したものもあるし、継承者不足で『もうなくていいんじゃないか』と消えてしまった行事もあります。伝統行事にはすべてに意味があって、脈々と受け継がれているんだよ、その意味を紙芝居で表現できたらなと思います」

制作方法も時代とともに変化しています。最初はすべて手書きで制作していましたが、現在はデジタル技術を活用し、さらに、YouTubeに作品をアップロードして記録として残しています。

「製本して絵本にしても、それほど売れるわけでもないし、紙芝居だと一点ものです。でも作品を作り続けることに意味があると思っています。YouTubeに上げておけば、その時代にこんなテーマでこれを作った人がいたということを残せますから」と佐渡山さんは続けます。

処女作は、全4部作80場面という壮大な作品をすべて手書きで制作していましたが、現在はデジタル技術を活用しています

沖縄戦を描いた作品。直接的な表現はしませんが、子どもたちに何かを感じ取ってもらいたいと佐渡山さんは考えています

家族みんなで節約術を紹介する国策紙芝居

未来への想い

佐渡山さんは現在もうちなーぐちが登場する新作の制作を続けています。最近では「わんわん数え歌」という犬が主人公の数え歌や、落語、寿限無の沖縄バージョン「かりゆし」を完成させました。

「温故知新ですね。古きを訪ねて新しきを知る。どう伝えればいいのかということをいつも考えながらやっています。沖縄は民話とか面白いネタが山盛りなんですが、なかなか注目してもらえない。資料をベースにして、民話をアレンジしていく作業を続けています」

一枚の画用紙から始まった佐渡山さんの挑戦は、沖縄の文化と平和への想いをのせて、多くの人々の心を動かし続けています。うちなーの心を紙芝居に込めて、今日も新しい物語が生まれています。

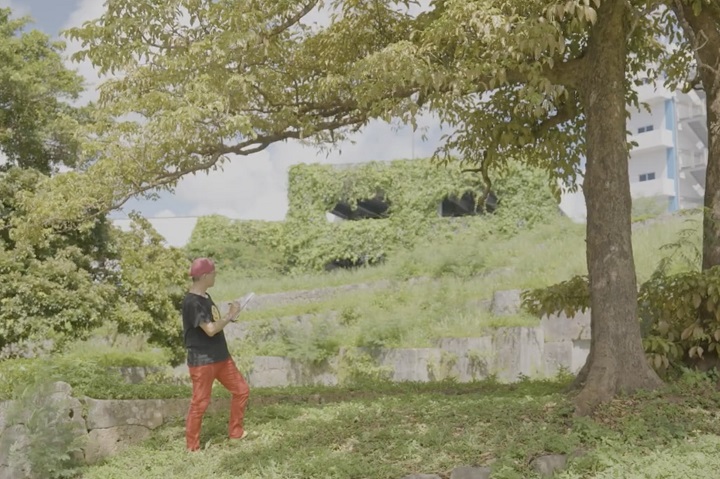

紙芝居の参考にと、近所の公園をスケッチします

自然への畏敬の念を大切にする沖縄文化の継承に、紙芝居のスクブン(役割・使命)がありそうです

沖縄の紙芝居さどやん

https://www.kamishibai.okinawa/

▪️牧志駅前ほしぞら図書館 令和7年 戦後80年関連企画

戦争宣伝と紙芝居「洗脳」と「メディア」について考える集い

日時:10月5日(日) 10:00〜11:15

場所:牧志駅前ほしぞら公民館(第4学習室)

対象:中学生以上

お問い合わせ先:牧志駅前ほしぞら図書館(仲村)

電話:098-917-3450

![]() 沖縄CLIP編集部

沖縄CLIP編集部

TVアーカイブ配信中

放送日:2025.09.08 ~ 2025.09.12

-

放送日:2025.09.08

-

放送日:2025.09.09

-

放送日:2025.09.10

-

放送日:2025.09.11

-

放送日:2025.09.12